山河故人这部电影是贾樟柯基于对现实关照的基础上,对自己所经历过的过去、正感知着的当下以及未来会发生的的可能性进行了一种诠释和呈现。通过涛、晋生、梁子三个人的感情线开启了一段跨越26年的时光之旅。

迪厅、牛仔裤、粤语歌……—— 90年代的集体记忆

影片一开始人们在迪厅里跟随着go west 的音乐一起舞蹈,也将我们带回到上世纪90年代末山西汾阳的一个小县城。

1999年,20世纪最后的时刻,新中国成立50周年,也是神州一号发射升空、澳门回归的一年。正如go west歌中所唱,“我们手牵手,我们要计划我们的未来,我们要远走高飞,向我们所有朋友告别,我们将开始我们新的生活,这就是我们将要做的。”20世纪末,人们向过去告别,迎接新世纪的到来,对未来充满希望。而桑塔纳轿车、音响、摇头舞、粤语歌也成为经历过90年代的人们的集体记忆,那时人们谈论着香港,向往着美国。

“家住汾阳龙门地,表里山河留美誉,文峰塔上升紫气,迈步走向新世纪。”这是新年文艺汇演上涛唱的伞头秧歌的词。改革开放给人们的生活带来新的变化,国家也以飞快的速度驶向现代化的征程。

贾樟柯在电影中通过一种相对纪实的手法还原了当时的社会场景。贾樟柯说他从2000年左右每年会抽一段时间漫无目的去山西、河北、北京周边拍记录素材片。(时光网)[1] 贾樟柯在汾阳旁边的孝义找了一条老街。街上的鼓楼是明代建筑,跟汾阳的那座很像,只是汾阳鼓楼所在的那条街已经拓宽,不合拍戏需要,而这里还是老样子。但是街上的门脸还是更新换代了,贾樟柯让置景的师傅挨家改成十几年前模样。[2](南周)

有人说上世纪90年代是无人认领的年代。时至今日,怕是我们再也无法这么认为了。

90年代的中国,西方资本主义物欲化观念还没有完全侵入,传统的习俗承载在每一个个体的人身上。从影片中我们可以小觑一番:带着面做的寿桃去看望亲戚的涛的父亲、人群中扛着大刀走过的小男孩以及新年文艺汇演时台下人潮涌动的观众。这些都让我们对上世纪90年代的中国县城好好回味了一把,并且我们就此还会想到更多的有关于上世纪八九十年代的集体记忆:小人书、弹弓、泡泡糖、拉铁圈等等等等。

其实,当下才真是没有人认领的时代,互网络时代,人们的代纪差间隔越来越小,孩童一代便开始接触手机、平板电脑等电子产品,我们可以天通过移动终端收到海量碎片化的信息,自媒体时代也相对启发了自我意识的觉醒,人们通过网络表达自己、发泄自己。互联网技术的革新给人们生活带来翻天覆地的变化,如果说上世纪90年代我们还在追求西方化、现代化,那么处于当下全球化的今天我们的视野早已拓展到全球,我们能够比较容易的通过互联网认识来自世界各地的朋友,但是作为青年一代,本土化的交流也没能够更深入更地域化了,你跟外国的朋友聊一款新软件的便利之处,跟本土的朋友讲也逃不过新上市的最新款的手机的功用,而电子产品更新换代的速度超乎我们的想象,本土化的青年一代之间没有可以共同回忆的“小时候”,也没有办法用一些标志性的东西去“标签化”了。

贾樟柯的90年代是他的青葱岁月时期,通过影像他把自己经历过的过去通过胶片记录下来了。他亲身经历着中国在这十年间发生的变化,他也相信这其中一定有着永恒不变的东西。

“跟你说没事,德国技术可结实了”晋生对不小心把车撞上写有黄河字迹石头的涛说到。车前盖还是在贾有意的安排下不识趣的掉了,像是一场技术与传统根基的碰撞,电影似乎一开始就告诉人们,传统的根基是多先进的技术都比不了的。

对当下个体人物的关照

时间推进到现在,处于社会转型期的我们国家,小人物的起伏在大的时代背景下显得渺小无奈。对于当下的认知贾樟柯在电影中呈现出更多的是一种关照。此时的涛跟晋生的婚姻已经破裂,梁子也有了自己的老婆孩子。

列车作为一种隐喻化的表达在电影中出现过三次,第一次是涛带着面做的寿桃陪父亲坐火车去吴叔叔家,第二次是二十年后是涛同样坐着火车去接在车站逝去的父亲,第三次是送到乐回上海。这就像人生的旅途,谁也不能陪我们从旅途的起点走到终点。

涛父亲逝去,她从机场接儿子到乐回家参加姥爷的葬礼,祖孙三代间的关系让我们从中找不到连接的点在哪里,涛对于父辈的认知到儿子到乐这儿失去了连接。到乐跟继母说上海话,跟涛说普通话,也说英文,就是不会说山西话,他对于外祖父的逝世毫无悲伤难过可言,更不懂得在葬礼上主动跟姥爷磕头行礼。他的平板里是自己跟豪车的合影,接触到的是完全物欲化的生活,对自己的家乡和传统没有应有的认知。

但是,电影一开始90年代末的时候镜头中,在汾阳市的人来人往的大街上,有一个扛着大刀的小孩,斜挎着绿色书包,一只手扛起大刀迎面从人群中走来。20年后,涛去看望梁子的路上,经过一群敲着西方鼓的小孩,而当年那个扛大刀的小孩现如今已长大,扛着大刀背对着镜头在路上走的样子显得格外孤单。

随着经济的飞速发展,我们被过多的西方化消解掉太多的传统。90年代末的那个扛大刀的小孩还能继承祖辈留下的传统,他至少知道自己的根在哪里,到乐就没那么幸运了。涛跟晋生婚姻的破裂使得到乐在一开始就失去了母亲的关爱和教育,这种根源上的缺失为到乐在十年后面对身份认同危机埋下了伏笔。

如果说到乐是贾对于当下青年一代可能会出现的身份认同危机所做的预设式的探讨,那梁子则是底层矿工的代表。

然而梁子作为底层矿工生活状态至始至终没有发生过变化。

涛一共去了梁子家两次,第一次是送自己和晋生结婚的请帖,第二次是多年后去看望生了重病的梁子,并把当年梁子赌气仍的当时流行的人们自己编的塑料小鱼装饰的钥匙扣还给了梁子。

电影中并没有刻意渲染多年后相见的老朋友间面临生老病死的沉重气氛,而是诚恳的站在一个经历过离婚、生老病死后现年40多岁的中年人的立场去对待涛的反映,一种无奈,心酸,对于朋友的心疼涛恰到好处的简单的几句问候和毫不做作的金钱的帮助让人心生暖意。

梁子和他的朋友是90年代山西矿工的一个缩影,位于底层的矿工的生活并没有因为煤炭使自己富裕起来。到现如今,处于转型期的中国,靠煤炭产业发展的山西也面临着产业转型的问题,煤炭经济已处于转型的衰落期,梁子的朋友只能去国外务工开采石油维持自己的生计,长年的辛苦劳作并没有使其攒下过多的钱,出国务工还要靠借亲戚朋友去凑齐。

贾在这里像是在为底层的矿工发声以及他对山西的乡土情结的表达。对底层矿工的关照,在影片中用一种时过境迁、旁观者的角度去表现,通过朋友间的对话在平静的叙事中感受人物的起伏变化。

他们的命运并没有因时代的变迁而发生相应的改变。时代在进步,无论是到乐还是梁子,小人物的命运是贾关照的对象。

未来,要更好的生活

当下决定着未来,因此,除了对于当下的关照之外,导演顺着物欲化、传统消解的当下带着些警醒,批判、又不失希冀的复杂心情把我们带到2025年。

跟随父亲晋生流亡到澳洲的到乐已经完全不会说中文,他对什么都不感兴趣,找不到活着的意义所在。他不知道母亲是谁,在中文课上他插科打诨说自己是克隆人,不知道自己是谁这种内心的痛楚是他和父亲之间难以逾越的一道墙,连父子间的吵架都需要谷歌翻译。跟中文老师的忘年恋是他在对母亲极致的渴望下所产生的情感。

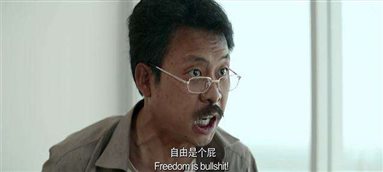

到乐在时代的洪流下不能左右自己的命运,我们任何人都是如此的吧。他因为不知道自己是谁而痛苦,而父亲晋生因为有故土不能回而对自由也有了更深刻的理解,他对想要自由的儿子说到,“自由是什么,自由就是现在我有很多枪,但连一个敌人都没有!”。到乐这种自身与根分裂的痛楚不会因为父子的血缘亲情而达到一种平衡的状态,也不会因为忘年恋而得到心理上的满足。

他的中文老师跟外籍丈夫谈离婚时的场景,我们发现婚姻对于对方来说是一笔不能吃亏的买卖,婚姻期间的水电费还要通过律师跟妻子算清楚,这种毫无感情注入的谈话,让人倍感冷漠与不解。在西方社会,数字,规则成为人们相处的方式,物欲的社会毫无温情可言。

贾樟柯在这里用一种审视和反思的态度呈现出物欲化的现代化国家,讲求规则和数字,人与人之间的感情太过于冷漠,未来或许现在我们就已经面临这样的问题了。我们该怎么办,导演提出这样的疑问并对未来做了一个预演。

对于根的追寻和归属是我们生而为人的本能,电影最后,涛捏好了饺子仿佛听到有人叫她,她面部的从容和微微笑,让人们相信她的等待一定会圆满,涛行至文峰塔下面,go west的音乐再次响起,她一个人起舞,脸上轻快积极向上的微笑让我们从中感受到一种活着的张力和燃动着的生命力。

当下,人们对于传统的消解感到遗憾却也无可奈何。两个小时的影像,无法完整的或更多的呈现出时代的印记,但贾樟柯巧妙的把握了时代脉门中的一两个点,比如人们对于物的崇拜以及传统的消解都是当下我们所面临的社会问题。电影最后,导演像是与自己达成了和解,根是寄托所在,不论历经了怎样沧海桑田的变化,根永远是我们的精神寄托,生活也会往好的方向发展。正如贾所说,“整个电影出发点是故乡,但是实际上我想讲的是这些年我们中国人的漂泊和漂流,大家都在这种漂泊和漂流中找生活的机会、找更好的生活。”[3]

贾自己对于这部电影的理解在于它更多的是一种个人情感的表达,包括爱情、亲情和友情,也许正是在这种不刻意渲染社会变迁的氛围中,作为观者的我们从中更加亲切的自然而然地感受到了一种时代和社会的变迁。他觉得,“这个世界上只有一个主义就是现实主义,无论哪种类型的影片都是基于现实的。面对我们生活的这块土地,它的不平静,它的激荡变化,还有人们生活中的焦灼感和浮躁感,我觉得作为一个导演,都需要去努力去捕抓和呈现它,都应该诚实和庄重地面对它。”[4]

[1]专访《山河故人》导演贾樟柯

[2]汾阳之于贾樟柯,就像高密之于莫言

[3]独家专访贾樟柯:特别希望年轻人看《山河故人》

[4]专访《山河故人》导演贾樟柯

参考文献:《21世纪中国文化地图》第二卷 广西师范大学出版社

欢迎打赏