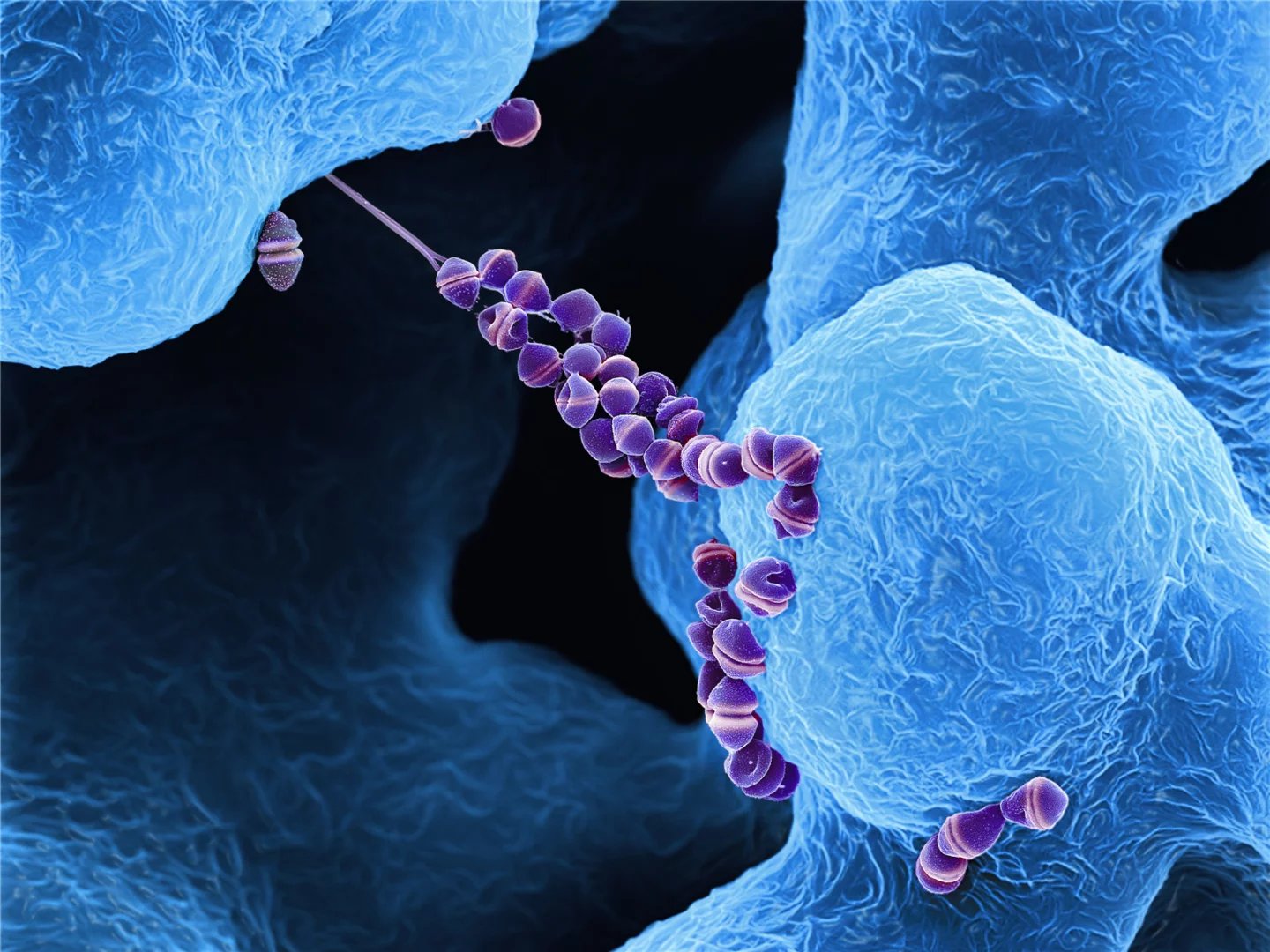

链球菌:电子显微图像经过着色,显示出一份实验样品中链球菌的漂亮形态。有些情况下的链球菌感染可能致命,但许多菌株都是无害的,就像在我们体内居住的其他数千种良性微生物一样。

吸气——你能感到空气从鼻孔滑过,流进鼻腔。横膈膜收缩,把空气引入胸腔深处。氧气充满肺里的小室,溶进毛细血管,随时准备去往全身滋养每个细胞。如此,你拥有生命。

其实你吸的那口气本身也是有生命的。吸气时,鼻孔会捕获数百万个看不见的颗粒:灰尘、花粉、海洋飞沫、火山灰、植物孢子等等。这些小颗粒又携带大量细菌和病毒,其中少数几种可能诱发过敏或哮喘,还有极少数是病原体,它们本身就是疾病的使者,能传播非典型肺炎、结核病和流行感冒。

过去15年,我投入大量精力,整天拿棉签往各种孔隙里戳——猪鼻、鸟喙、人和其他灵长类动物的鼻子,力求在致命疫病爆发前找到病原体的蛛丝马迹。久而久之,空气于我而言已不是维持生命的必需品,而是潜在流行病的媒介。但不必紧张:空气中多数微生物对人体毫无伤害或只有微害,而有些几乎可以肯定能带来好处。关于它们,我们了解得还很不够。

地球生命中,细菌占很大一部分。约350年前,安东尼·范·莱文胡克开始把池水和唾液样本放到显微镜下观察,才让细菌初次展现在世人面前。病毒——个体比细菌小得多,但在数量上比其他一切生物的总和还要大得多——的发现不过是一个多世纪以前的事,比汽车的发明还要晚。而到了近几十年,我们才认识到微生物是无处不在的:上达云端、下至地底,都有它们兴盛繁衍的场所。如今,我们只是刚刚开始了解微生物对于人类健康、地球兴旺的重要意义。人类自负探索过这颗星球的几乎每个角落,未曾想宏观世界背后还有一个微生物的世界——而很多时候,大局要它们说了算。

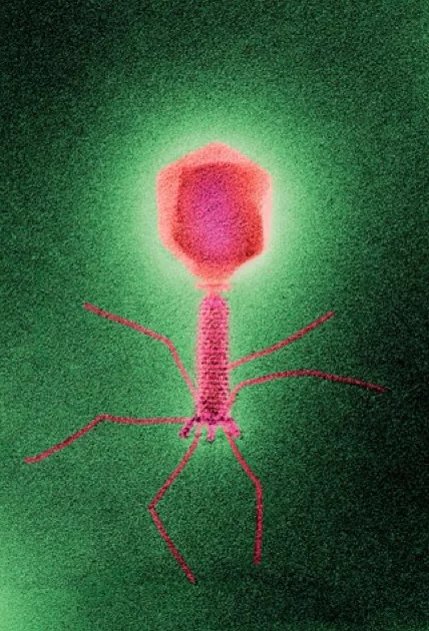

噬菌体:这些专门感染细菌的病毒是地球上数量最大的生命体,每人体内都寄居着数万亿个,总数比宇宙的星辰还多。

过去我们之所以对地球上庞大的微生物群体知之甚少,主要是由于技术有限,多数微生物无法在实验室中培养。近年来,随着DNA测序技术的发展,人们终于告别把一种微生物放在培养皿中观察的老方法,而能对特定环境中的完整微生物种群进行研究了。比如在2006年,美国劳伦斯伯克利国家实验室的科学家宣布,通过对采集于得克萨斯州圣安东尼奥、奥斯汀两市的空气样本进行分析,发现其中含有至少1800种细菌,丰富程度堪比土壤。这些细菌来自牧草场、污水处理厂、温泉、人类牙龈——变质颜料中独有的细菌居然也飞得到处都是。

很多靠空气传播的微生物只在“家乡”附近活动,但也有一些不畏路途遥远。中国荒漠的尘土飞越太平洋,途经北美,继续东行来到欧洲,最终可绕地球一圈。这类飞尘从发源地的土壤中带走细菌和病毒,沿途又从垃圾焚烧的浓烟、海上漂浮的雾气中“揽客”。一呼一吸间,你已尝到全世界微生物的味道。

在人类的生存区域之上,高空大气里也含有微生物,最高的漂浮在距地面36公里处。我相信它们还能飞得更高些,只不过在那种距离水和营养来源极远的地方,它们恐怕无法长久生存。在低空,它们似乎不仅能活下来,还能繁荣昌盛。有证据表明,尽管空中强烈的紫外线辐射能杀死大多数细菌,但某些细菌确实能在云朵里新陈代谢甚至繁殖后代。事实上,它们可能也在雪的形成中功不可没,因为雪花需要有凝结核。2008年,路易斯安那州立大学的微生物学家布伦特·克里斯特等人指出:微生物是雪中最有效的凝结核。没错,这样说来,雪也是有生命的。

微生物不止在空气中栖居,它们根本就创造了空气本身——至少是我们赖以生存的那部分。生命在地球上诞生时,大气中氧含量还很稀薄。氧气是光合作用所排放的“废气”,而生物体的光合作用出现于25亿年前,为此我们要感谢蓝藻菌:地球上每年产生的氧气中,多达一半是蓝藻菌的直接产物,另外一半也或多或少算是它的功劳。数亿年前,远古形式的蓝藻菌钻入了某些将要进化为植物的细胞中;一旦在那些植物祖先体内安家,它们就进化成了叶绿体——负责进行光合作用、产生氧气的的细胞器。就这样,自由生存的蓝藻菌和它失散多年的远亲叶绿体一道,承担了地球上绝大部分的光合作用。

柄杆菌:新月柄杆菌是常见的水生细菌,用不对称分裂的方式繁殖。单个细胞分裂时,其中一个子细胞成为自由游动的“游动细胞”,由发丝状的鞭毛驱动。另一个杆状的子细胞则不移动位置,把自己固定在某个表面,利用的是自然界最强的胶着物之一——能抵抗每平方毫米8公斤的拉力。

言归正传,我们继续来谈我的鼻子。吸气时无心带进来的那些细菌只是匆匆过客,鼻孔中其实还有大量“永久居民”,构成复杂,其中最主要的有三个属:棒状杆菌、丙酸杆菌和葡萄球菌。而它们只是人体微生物组中诸多群落之一。所谓“微生物组”,是指寄居于人体的皮肤、牙龈、牙齿、生殖道、尤以消化道为多的细菌及其他生命体的遗传信息集合。

合计起来,人体内微生物的数量比自身细胞还要多出九倍,总重量比大脑相当——成人大脑平均重约1350g——有时还要更重。这样看来,每个人不仅是单独的生命体,也是一个成员稠密的生态系统:栖居的微生物复杂多样,彼此之间就像沙漠和丛林中的动物一样有着天壤之别。就连牙齿周围的牙槽窝里也住满了形态多样的微生物,用斯坦福大学教授截维·雷尔曼的话说:“我们的每一颗牙齿就好像生机盎然的岛屿、潮间带水洼里的礁石。”

我们体内的微生物大多可归入两类:对人有益的,和低调借住的。它们能帮人消食物、吸收营养,能制造我们自身基因无法制造的重要维生素和抗炎蛋白,还能教会免疫系统如何对抗感染性入侵者。栖居在皮肤表面的细菌能分泌一种天然润肤液,防止肌肤开裂,从而避免病菌趁虚而入。

这些“小特工”第一次降临是在我们出生时通过母亲产道的那一刻——孕期产道中的细菌种群与平时有很大差别。比如说约氏乳酸杆菌通常存在于胃肠道中,起到辅助消化奶水的作用,却在孕期女性的阴道里大量增殖,让新生婴儿暴露于菌群中,或许是为他们将来消化母乳做好准备。

有些人体微生物是喜怒无常的角色。总有大约三分之一的人携带金黄色葡萄球菌,这种寄居在鼻孔内的细菌通常是良性的,却也能变得致人于死地。正常情况下,鼻孔菌群内的其他成员能对它起到竞争、制约的作用,但它有时仍会惹是生非,尤其是当闯入其他环境的时候。在皮肤上,小到偶发的脓疱、大到致命的感染,它都能挑起。在某些条件下,单个的细菌会大量聚拢,形成薄膜状,共同攻击新生组织,甚至感染静脉内导管等医疗设备。金黄色葡萄球菌中最凶恶的菌株可引起致命感染,比如中毒性休克综合症和有“噬肉病”之称的坏死性筋膜炎。

作用中的噬菌体:噬菌体从一个濒死的链球菌中逃逸出来,伺机寻找下一个目标。这种感染并杀死特定菌株的能力或许能为解决细菌抗药性提供灵感。

这些“超级菌株”的可怕之处在于其抗药性。抗生素是现代医学的奇迹,自上世纪中期以来拯救了数以百万计的人命。然而,随着我们对微生物的了解逐渐深入,越来越发现在施用抗生素的时候很容易误杀一些有益细菌。10~40%的孩子在服用广谱抗生素后发生与此类药物有关的腹泻,因为它们的肠道菌群已被打乱。

如果人们从幼时开始广泛接受抗生素治疗,天长日久可能会带来更为复杂的后果。人们早已知道,胃里的幽门螺杆菌对一些人而言可致溃疡,然而对大多数人来说,它们发挥着调节胃里免疫细胞的正面作用。纽约大学的微生物学家马丁·布莱泽在过去几十年里一直研究这种细菌,他指出,体内带有幽门螺杆菌群的成年人所占比例越来越小,在童年反复大剂量使用抗生素便是原因之一。他还认为,美国年轻人的哮喘发病率提高也与体内这种细菌的减少有关。

那么我们是否可以用适量幽门螺杆菌来治疗哮喘儿童呢?事情往往没那么简单。人与微生物之间、微生物彼此之间都有着千丝万缕的联系,对这种联系的理解越深入,科学家就越倾向于用看待生态系统的眼光来看待微生物组:不是多个菌种的简单集合,而是以成员间密集互动为特征的动态环境。这意味着,一来在使用抗生素时要多加小心,二来要开发定向益生菌疗法——不只是在短时间内刺激某一菌种增长,还要巩固整个菌群,从而提高人的健康状况。“我们知道如何打乱菌群,”凯瑟琳·莱蒙说,“需要弄懂的是,该如何引导它回到健康的状态。”莱蒙在位于马萨诸塞州剑桥市的福塞斯研究所担任研究员,同时也是波士顿儿童医院的临床医师。

这种看待我们与微生物关系新视角——视之为一起生活的同伴,需要给予关怀,也为我们谋取利益——与我在本职工作中视它们为杀手、必追击除之而后快的作风大相径庭。当然,这两种认识都是对的:对于感染性病原菌,我们永远不能放松警惕;但随着探索微生物世界的脚步逐渐深入,对身边和体内这些隐形生命不应该再一味畏惧。凭着现有的了解,我们对它们所作所为应当心怀敬意,而对那些未解之秘的期待,更令人兴奋不已。

肠道菌群:人体消化道中细菌繁多,其中有些还是未知物种。它们帮助人类消化食物、吸收营养,还有保护肠壁的作用。肠道细菌可能还有助于调节体重和抵御自体免疫疾病。

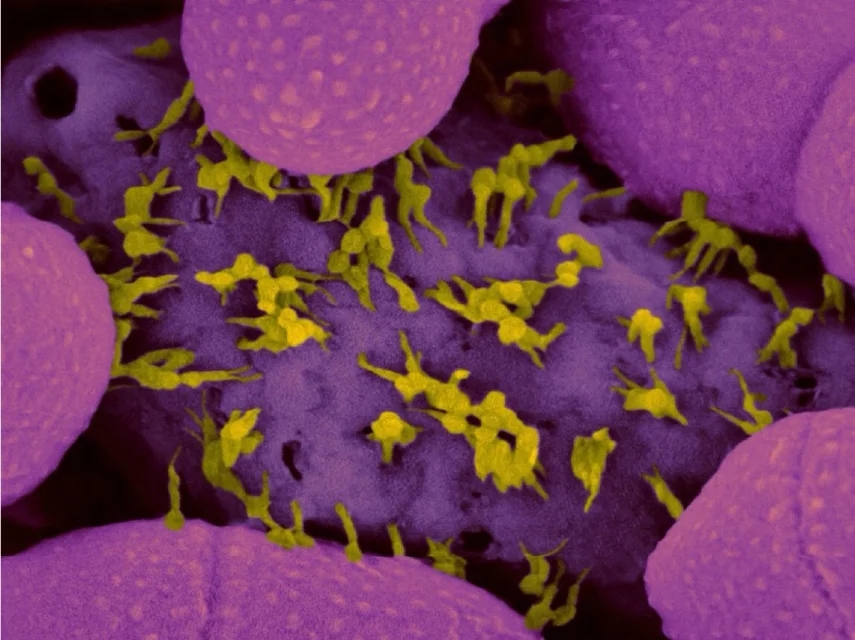

螺杆菌:幽门螺杆菌(黄色)是胃黏膜内的常见细菌,能增加胃癌(棕色细胞)和消化性溃疡的风险。但从长远看,幽门螺杆菌能减少胃酸和反酸,从而起到抵抗食道癌的作用。这种细菌似乎还有助于防止过每和哮喘:有些专家怀疑,工业化社会中这些疾病的发生率骤增是由于人胃里的幽门螺杆菌含量减少,而这些减少部分归因于儿童时期摄入了大量抗生素。

类芽孢杆菌:实验室培养的旋涡状类芽孢杆菌的菌落结成扇形,伸出触手捕获食物。细菌可以集体行动,彼此通过化学信号沟通。

蓝藻菌:呈绿色小颗粒状的蓝藻菌曾通过光合作用为地球制造了富氧大气,因而是这颗星历史上的“重磅”角色。远古时期,部分蓝藻菌进货为叶绿体,即植物中执行光合作用的细胞器。

口腔微生物:人类口腔中的微生物种类丰富,出生几天后就有细菌进驻口腔内壁(蓝色)。其中有害的几种会结成菌膜,诱发龋齿,抑或在牙齿和牙龈间的缝隙滋生,导致牙周疾病。某些微生物能战胜这种病原菌,用口腔益生菌来促进这些微生物的繁殖,能起到预防、治疗牙齿疾病的作用。

金黄色葡萄球菌:这种寄居在鼻孔内的细菌通常是良性的,却也能变得乖戾,引发皮肤感染或严重的疾病。上世纪中期以来,人们大剂量地使用抗生素,催生该细菌进化出了致命的“超级菌株”。