地球南端,一个31人的团队走进这片未知之域。接下来发生的是一段空前绝后的求生苦旅。

两个男人在暴风雪中俯下身子凿冰,以取得饮用水。从1911年起,这支由澳大利亚出资支持的探险队远征南极,进行为期三年的科学考察工作。在这期间,凿冰是每天必不可少的琐碎工作。

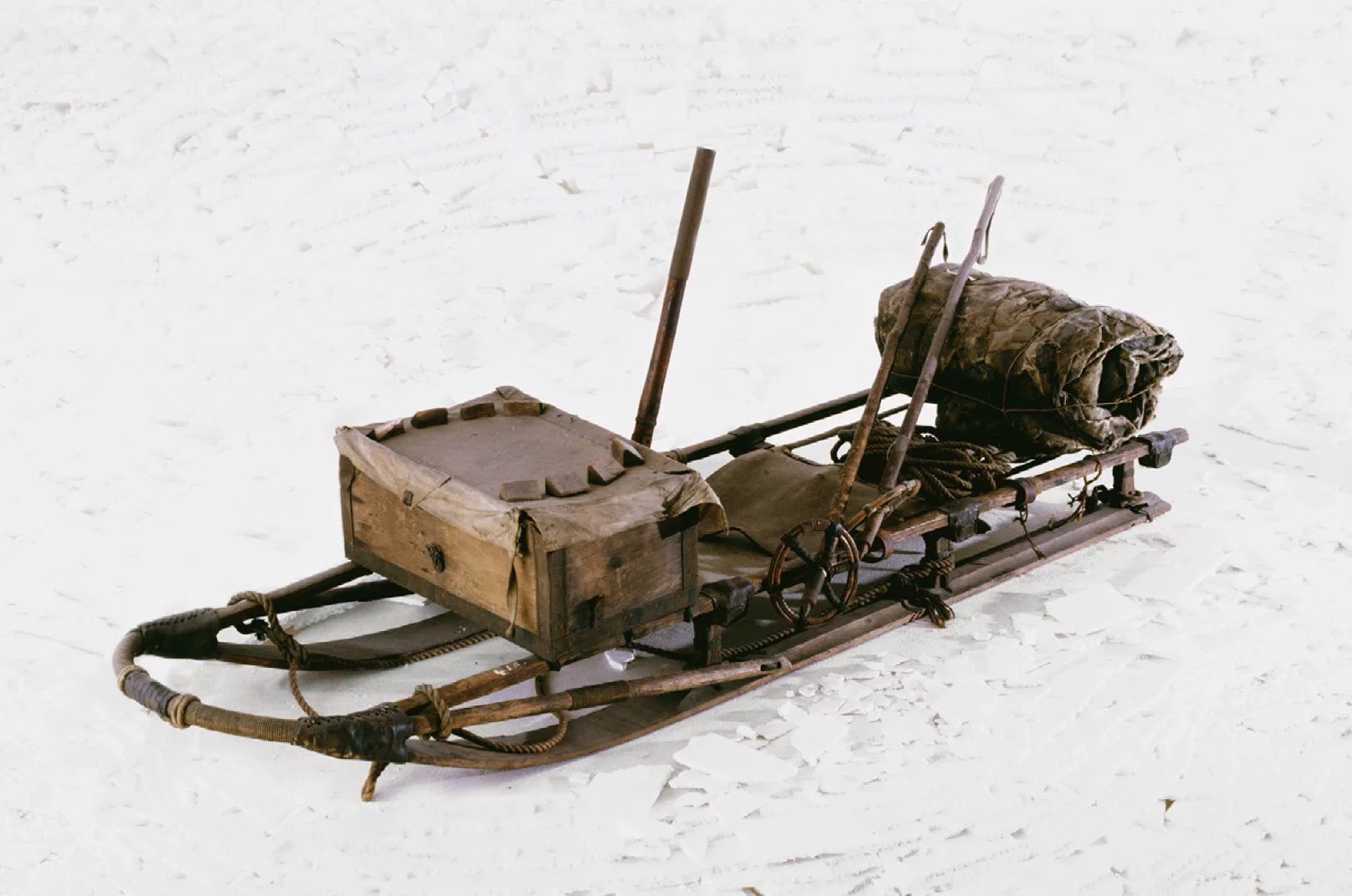

这些爱斯基摩犬经过特别培育,拥有出色的力量和耐力,身覆厚毛能抵御严寒。图为澳大拉西亚南极探险队出征之初,几条爱斯基摩犬拉着雪橇在冰面上前进。探险队最开始有38条狗,最后只有两条活着返回。

莫森听到微弱的哀鸣,心想,那一定来自拖着后面那架雪橇的六条爱斯基摩犬。整个上午一直在前方滑雪探路的默茨突然停下,踩着原路返回,神情警惕。莫森见状,转身向后看去,只见毫无特点的茫茫冰雪一直延伸到远处,只有自己的雪橇划出的轨迹清晰可见。可是,另外一辆雪橇呢?

莫森跳下雪橇,沿轨迹往回狂奔。突然,一道大裂缝横在面前:宽达3.5米的深沟对面,有两组不同的雪橇轨迹通入沟内;从这边出来就只剩一组了。

那是1912年12月14 日,30岁的道格拉斯·莫森已经是一位经验丰富的探险家了。他带领由31名队员组成的澳大拉西亚南极探险队(AAE)深入地球南端的大陆,开始了一段前所未有的豪迈征程。让斯科特和阿蒙森去比赛谁先抵达南极点吧;他志在探明南极洲的一片延伸3000公里的“未知之域”,采集它的地质学、气象学、生物学、冰川学、大气科学和磁学信息,取得极地探险史上最佳的科研成果。

在一处被称作“联邦湾”的小湾边,队员们搭起营房过冬。后来证实,这里是地球上(至少是海平面高度上)风力最强之处,狂风的时速可达320公里,有时甚至能把人给掀翻,然后推着他在冰面上滑行。

探险队派出八个行动小组,每组三人,于1912年11月各乘雪橇朝着所有可能的考察方向出发了。对于自己所在的远东组,莫森选择的组员是29岁的瑞士滑雪冠军泽维尔·默茨和25岁的贝尔格雷夫·宁尼斯,宁尼斯是一名激情满满、讨人喜欢的英国人,当时正服役于皇家燧发枪团。莫森决心带自己的小组挺进南极内陆前人未至的深处,与罗伯特·福尔肯·斯科特一年前发现的奥茨高地接力,继续探察地图上没有标明的未知领域。

塞西尔·托马斯·马迪根的脸几乎完全被冰霜遮住,他是远征队中的气象学家,负责寻找室内避风点。南极洲室外风速达每小时320公里,气温通常低于零下29摄氏度,在这样的环境下,不出一个小时就能在兜帽里凝上这么一层冰罩。

12月14日上午,旅程已过去了35天,三人来到距营房将近480公里的某个地点,途中穿越了两座大冰川和数十个隐藏的冰隙——冰面上被雪桥掩盖的深邃裂口。当天午后,默茨举起滑雪杖示意又出现了一个冰隙;但莫森乘着雪橇顺当地滑了过去,因而判断这只是个小缺口,只向身后的宁尼斯喊出了常规的警示。莫森最后一次回望时,看见宁尼斯在调整前进方向,不再斜向穿过冰隙,而是径直冲了上去。

接下来,在已然裸露的冰隙旁,莫森和默茨砍掉脆弱的边缘,把绳索绑在身上,轮流到深渊边俯身向下查探。那景象让他们大为惊骇:冰面下50米处,一条爱斯基摩犬躺在雪架上哀鸣,背部显然已经摔断。它身旁绝地还卧着另外一条狗,似已气绝。这道雪架上还散落着几件零碎装备。

宁尼斯和他的雪橇却不见踪影。

一个雪橇小组的队员在向深坑中探视,就在刚才,这条冰隙还被掩盖在雪桥之下。道格拉斯·莫森带领的小组越过了多条冰隙,直到其中一条吞没了同伴贝尔格雷夫·宁尼斯,连同六条爱斯基摩犬和一些重要装备——包括他们的帐篷和大部分食物。

三个小时里,莫森和默茨不断朝深渊呼喊,抱着微茫的希望,渴盼听到同伴的回应。他们带的绳子不够长,没法下到深处去寻找宁尼斯。最后,他们不得不接受一个事实:宁尼斯死了。同他一起逝去的还有组里最重要的装备,包括一顶三人帐篷、六条最棒的爱斯基摩犬、全部狗食,以及队员们几乎所有的口粮。

若不是那座临时搭起的容身之所,莫森和默茨或许在当天晚上就追随宁尼斯而去了。在零下17摄氏度的严寒中,他们用雪橇滑板和默茨的滑雪板搭成框架,撑起一顶备用帐篷。两人钻进这个幽暗的“洞穴”,把鹿皮睡袋直接在雪地上摊开。这帐篷狭小而薄弱,里面不能容两人同时活动,而且任何一人只要坐直,脑袋就能触到篷顶。

他们开始往回赶。在肾上腺素的驱使下,最初几天的脚程极快。但接下来的两个星期里,雪橇犬们一一不支:先是乔治,接着是约翰逊,玛丽。莫森和默茨把失去工作能力的狗放在雪橇上,带到当晚的宿营地,在那里用步枪结束它们的生命。随身带的干肉饼、饼干、葡萄干和可可已经所剩无几,饥肠辘辘的两人开始食用坚硬多筋的狗肉,把狗骨和狗皮扔给剩下的几条爱斯基摩犬,由它们风卷残云地吃了个精光。

这只惹人喜爱的幼犬出生于远征途中,取名“最风雪,与它的父母十相似,最后,雪橇犬逐渐失去工作能力,这只小拘也被杀掉了。

借助经纬仪和航位推算法,莫森制定出一条从来时路线向南偏移达40公里的返程路线,希望能避开最险恶的冰隙地带和两座大冰川的源头。他尽力为同伴鼓劲,向他保证一定能平安返回澳大利亚。12月25日凌晨1点,莫森叫醒默茨,祝他圣诞快乐。我希望能活下去,与我的朋友莫森一起庆祝很多个圣诞。”默茨在日记中这样写道。

此时,活下来的狗里只有最坚韧的金杰还能进行拖运。二人只好把狗的挽具套在自己身上,与金杰一道拖着雪橇,仅仅跑了几公里就体力不支了。翻越1米来高的风蚀雪岭时他们不断摔倒还时常把雪橇弄翻。为减轻负重他们扔掉了登山绳、步枪、备用雪橇滑板等装备,最让人痛心的是,莫森的相机和胶卷,连同里面关于这次开拓之旅的影像资料,也被扔掉了。

默茨的状况不对劲。他的体力在迅速減弱,1月2日,他虚弱得寸步难移;次日,他只勉强行走了8公里就要停下,逼着莫森就地扎营。而且他无法相信自己的手指已经冻伤,张口去咬一根手指,竟把指尖咬了下来,把莫森吓得够呛。莫森知道,他们只有不停前进才有生还的希望;但到了1月5日真森不肯走了。再走等于是自杀,他说。

尽管自已也饱受伤痛折磨,莫森还是劝默茨坐上了雪橇,然后心一横,独自拖着奇重的负载走了4公里。在当晚的日记中,他写道:“如果不能保证每天走13到16公里,再过一两天我们就会完蛋。依靠现有补给,我一个人的话还可以撑过去,但我不能丢下他。”

1月7日,二人已经在归途上跋涉了300多公里,还剩下150多公里。而一早收拾行装的时候,莫森发现同伴“拉裤子了”。于是,他又像护士照料婴儿一样给默茨脱衣服,清洗污秽,把他送回睡袋里。下午,莫森试图让默茨坐起来,好喂他喝可可和稀牛肉,但默茨却开始说胡话,然后又拉在了裤子里。

夜里8点,默茨把半个身子挣出了睡袋,发疯般挥手乱打,打断子一根帐蓬杆,嘴里乱嚷着德语,一直闹了几个小时。莫森把他按倒,希望使他恢复平静,然后把他塞回了睡袋。1月8日凌晨2点,默茨在睡梦中死去。

莫森埋葬了仍然裹在睡袋里的朋友,用雪块垒起坟堆,顶端插上用废弃雪橇板做成的简陋十字架。很多年后有些研究者猜测,默茨之所以体力衰竭,是因为从爱斯基摩犬的肝脏中摄入了过量的维生素A,产生中毒反应。若真如此,为什么莫森没有受到这般致命伤害?另一些专家则推断默茨只是死于体温过低、劳累过度和极度饥饿。

且不论默茨的死因为何,他的逝去也让莫森的生机变得渺茫。前面还有150多公里的路要走,但他的食物几乎耗尽,身体状况也不容乐观:鼻子、嘴唇和阴囊上长满烂疮,头发一把一把地掉,腿上的皮肤也开始脱落。“我走出去的机会恐怕已经废了。”莫森在日记里写道,但又补充说:“我将拼尽全力,直到最后一刻。”

仅凭一把有着锯齿状刀锋的匕首,他把雪橇据成了两半,接着又把默茨的夹克和一只布袋缝在一起,凑合成一张帆。失去默茨三天后,莫森恐惧地发现脚底的一层皮已经与下面的皮肉完全脱离,脓血直流。他把那层死皮用胶带固定住,让它贴在肉上,然后套上六双羊毛袜。此后,他每走一步都仿佛踏在刀尖上。

莫森在和路途抗争,和时间赛跑。根据安排,远征队的接应船“奥多拉号”将于1月15日抵达联邦湾,把队员们接回澳大利亚。但日子一天天过去,莫森距离联邦湾的营房还有120多公里,而他的体力每时每刻都在減弱。

一天,他正在深雪中吃力跋涉,突然踩碎了'一条冰隙上的雪桥,向深渊中直堕下去。接着,一记猛烈的震颤令下坠停止子一一把他和雪橇绑在一起的那条4米长的挽具绳扯住了他 。但莫森确信,以他的体重,一定会把雪橇也拽下来的一一这就是结局了吧,他想。

然而,雪橇却奇迹般牢牢嵌进了深雪,像锚一样固定住。莫森的双眼慢慢适应四周的昏黑,看清了这令人绝望的境况:他在虚空中晃来晃去,冰壁遥不可及,即便拼命伸腿去够也够不着。在这当口,他首先想到的却是没在死前吃掉最后剩的那点食物,真是遗憾死了。

他的生路只有一条:抓着挽具绳双手交替往上爬。谢天谢地,之前他在绳索上打了几个等间距的结。他抓住第一个绳结把自己往上拉,再伸手抓住下一个。这样的攀爬对于一个健康人都绝非易事,而莫森就这么爬一会、歇一会,再去够下一个绳结,周而复始,终于够到了冰隙的边缘,一使劲要滚上冰面去。

然而,这么一使劲弄松了悬空的冰缘,他又一路跌回挽具绳的末端。顿时,绝望如潮水般淹没了他一一要不要干脆脱出绳套一头裁进深渊?求个痛快,好过像这样吊死或慢慢冻死!

这时,他的脑海中闪过一句诗,是他最喜爱的诗人罗伯特·瑟维斯的句子:“且再试一把一一易如反掌的是死亡/求生才是眼难壮举。”

这诗句激励莫森做了“最后一次的艰巨努力”。他这次爬到冰隙上缘的时候,先把两条腿搭上去,然后才把整个身子拽了出来。他翻个身就失去了知觉,一两个小时后醒来,发现身上盖了一层薄薄的新雪。

此时莫森觉得自己死定了。况且,赶到营房的最后期限已过。在他看来,奥多拉号肯定已经载着其他队员驶离了。推动他前行的信念,只是希望把他和默茨两人的日记保留在一个能被后人找到的地方,让他们得以了解远东小组的悲怆命运。

1月29日发生了一个小奇迹。莫森走着走着,发现北侧有一团黑黑的东西,在薄雾中若隐若现。那是一座用雪块砌成的小丘,上面盖着黑色的布。他在里面发现了一包食物一一可爱的食物啊!他还找到一张纸条,是三名队员出来找他们时留下的;他从纸条里知道,所站的地方距离营房只有45公里。

路程虽短,但因为途中被一场漫长的景风雪拖住脚步,他用了十天才走完。2月8日,他开始了最后一天的跋涉。营房还未进入视线,他就先看到地平线上一个遥远的黑点一一是奥多拉号。他害怕的事情发生了:船已高开联邦湾,不会再掉头了。只剩下他一个人了吗?营房渐渐清晰,只见外头有三个人,正在忙碌着什么。莫森停下脚步,向他们使劲挥手,挥了半分钟,相隔太遥远,他们根本听不到他的呼喊。最后,其中一人总算抬头瞧了一眼,看到了地平线上那团模糊的身影。

就在五个小时前,奥多拉号刚刚离开。六名队员留了下来,奉命寻找莫森小组。在这片地球上最寒风凛冽的地区,迟到的莫森与六人只得再呆上一年。

营房外工作的几人立刻冲上冰坡,抱住他们的队长。第一个冲上来的是24岁的英国工程师弗兰克·比克顿,他身材健硕,是另一个行动小组的组长。两人相距50米远时莫森就认出了他,但比克顿满脸惊愕,只见一个面容消瘦、凄苦如鬼的男人向他摇摇晃晃地走来。莫森看他脸上的神情就知道比克顿在想什么:你究竟是哪一个队员阿!

十个月后,奥多拉号返回南极。1914年2月,莫森终于抵达澳大利亚。人们将他视为国家英雄,盛情迎接,英王乔治五世还授予他爵位。此后,莫森在阿德菜德大学担任教授,度过他余下的职业生涯。虽然他还带领过另外两次南极远征,但体现他毕生最高成就的却是对外发表的96篇报告,其中记录了澳大拉西亚南极探险队当年的科考成果。

1958年,莫森去世。澳大利亚举国为其最杰出的探险家致哀。

阿奇博尔德·霍德利、悉尼·琼斯和乔治·多韦斯是澳大拉西亚南极探险队派出的八个三人小组之一。各小组分别前往不同方向探索,绘制“未知之域”的地图。所有队员中只有两人以前来过南极洲,有些人甚至是第一次见到雪。

这条冰雪隧道(左)是去往格罗托斯的唯一通路,格罗托斯是一间小屋,在搭建的数天里已经被雪覆盖得严严实实。

2400公里外的大本营里(右)有18个人,有的在制作地图,有的在做实验。7米见方的生活区里,还有人在煮饭。为了放松心情,他们放唱片,嚼巧克力,听莫森朗读他最喜欢的书。

南极洲的夏季,一组探险队员在呼啸不止的狂风中搭起帐篷,这项任务有时需要花费一个多小时。严寒笼罩,食物短缺,对迷路的恐惧也一直萦绕不去。

东海岸小组的两名队员徒手拖动雪橇。在海边冰架或极地高原上,遍布冰隙、冰块、坚固雪脊和随风鼓散的雪花,行走起来痛苦又缓慢。尽管如此,这个小组还是在前人未至的区域跋涉了400多公里。

补给船奥萝拉号停靠在丹尼森角,它是探险队返回澳大利亚的唯一生命线。莫森独自一人向着大本营艰苦跋涉,希望赶得及上船;在即将赶到终点时,他看到了奥萝拉号远去的背影。他只晚到了五个小时。

阿黛利企鹅成为探险队中人和狗的食物来源。队员们还想出一个无聊的游戏:偷偷接近站在悬崖边的企鹅,把它们一下子推进海里。

一名队员走进巨大的冰洞探查,洞中布满奇形怪状的雪块。此处位于丹尼森角最东边,距大本营不到1.5公里。

道格拉斯·莫森先生从那次悲怆的科考远征中归来,几年后,他重返阿德莱德,观看在那里举行的物件展览。

道格拉斯·莫森先生从那次悲怆的科考远征中归来,几年后,他重返阿德莱德,观看在那里举行的物件展览。

道格拉斯·莫森先生从那次悲怆的科考远征中归来,几年后,他重返阿德莱德,观看在那里举行的物件展览。

道格拉斯·莫森先生从那次悲怆的科考远征中归来,几年后,他重返阿德莱德,观看在那里举行的物件展览。